Группа ученых из восьми стран, в числе которых находился сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (Якутск) Никита Тананаев, провела уникальное исследование процессов образования и расщепления метана в одном из термокарстовых озер северных широт. Результаты этого совместного труда существенно дополнили наши знания о том, как формируется и утилизируется парниковый газ в водных экосистемах Арктики.

Термокарстовые озера и потепление: что происходит в недрах вечной мерзлоты

Стабильные десятилетиями пласты вечной мерзлоты, охватывающие большую часть севера России, под воздействием потепления климата начинают разрушаться. Лед, когда-то скованный грунтом, оттаивает, земля частично оседает, а на ее месте возникают болота и термокарстовые водоемы. Помимо физических изменений ландшафта, запускаются важные биохимические процессы: органические вещества, хранившиеся веками в промерзших слоях, под воздействием тепла начинают разлагаться и выделять в окружающую среду газы, главным из которых выступает метан — один из основных факторов парникового эффекта.

Метан: тайны его образования и превращения в озерах

«СН4 — тема сегодня весьма важная, этим интересуются уже более двадцати лет, — отмечает руководитель исследования, кандидат географических наук Никита Иванович Тананаев. — Особенно актуально понять, каким образом метан из заболоченных территорий и озер попадает в атмосферу. Не менее важно проследить путь этого газа в приповерхностном слое озера, так называемом эпилимнионе: как он туда поступает и что с ним происходит дальше».

Главный интерес специалистов сосредоточен на биогенном метане, образующемся в анаэробных — то есть бескислородных — условиях за счет деятельности специфических бактерий. Данную среду представляют донные осадки северных водоемов. Предполагалось, что метан появляется в глубинных слоях и, поднимаясь к поверхности с помощью пузырьков или путем диффузии, становится пищей для метанотрофных бактерий либо выходит наружу, попадая в атмосферу. Однако с развитием наблюдений стало ясно, что процессы сложнее: часть метана продуцируется прямо в верхних слоях воды, а еще часть поступает с притоком речной или талой воды. Постепенно ученые установили, что целый ряд разнородных механизмов формирует общий цикл этого газа в водоемах Арктики.

Роль бактерий и новые открытия о круговороте метана

Ученые выяснили, что не только донные отложения оказываются источником метана, но и сами поверхностные воды озер способны эффективно продуцировать этот газ. Эпилимнион — верхний, наиболее подвижный слой воды — представляет собой «лабораторию» для контакта различных бактериальных сообществ. Здесь встречаются бактерии-метаногены, создающие метан даже при минимальной концентрации органических веществ, и метанотрофные микроорганизмы, активно окисляющие этот газ. Именно баланс между этими процессами определяет, сколько метана уходит в атмосферу, а сколько связывается и участвует в дальнейших биохимических цепочках.

Ранее полагалось, что только определенные зоны внутри озер способствуют образованию метана, однако наблюдения за сезонной динамикой показали — этот процесс охватывает практически всю водную толщу. Важно отметить, что на формирование регуляции выбросов метана влияет множество факторов: температура воды, степень насыщения кислородом, интенсивность притока органических веществ, а также специфическая активность микробов.

Значение исследований для понимания будущего Арктики

Полученные сотрудниками института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН и Никитой Тананаевым данные позволяют по-новому взглянуть на углеродный обмен в арктических экосистемах. Открытия способствуют улучшению оценки вклада северных озер в глобальный парниковый эффект и корректировке климатических моделей, описывающих возможные сценарии развития среды в условиях продолжающегося потепления. Исследование, проведенное международным коллективом, показывает, насколько важны внимание и координация усилий для эффективного мониторинга процессов изменения мерзлоты, формирования новых водоемов и их вклада в динамику климатических изменений.

Эти результаты вдохновляют ученых во всем мире на продолжение комплексного изучения северных территорий и помогают сделать еще один шаг к ответу на важнейшие вопросы, связанные с защитой климата планеты и сохранением уникальной природы Арктики.

Исследование, инициированное группой ученых под руководством Никиты Тананаева, было вдохновлено желанием глубже понять процессы, происходящие в арктических озерах в условиях вечной мерзлоты. Для этого были выбраны разные водоемы, находящиеся в разнообразных климатических и мерзлотных зонах. Команда собирала образцы воды, проводила всесторонние измерения и обрабатывала полученные результаты в лабораториях, чтобы проследить динамику метана и других ключевых химических соединений в озерной толще. Такой комплексный подход позволил получить новые уникальные данные о состоянии арктических экосистем.

Выбор озера и особенности исследований

Озеро, ставшее "героем" исследования, было выбрано случайно, но оказалось весьма показательным для подобных водоемов — именно процессы таяния вечной мерзлоты во многом определяют его развитие. Это позволило ученым глубже изучить, как изменение климата сказывается на газообмене и биологических процессах в таких экосистемах. Коллеги даже подумывали назвать озеро в честь Никиты Тананаева, однако в итоге решили выбрать нейтральное название для научной публикации.

Ключевые результаты и научные открытия

Одним из значимых выводов, к которым пришли ученые, стало осознание того, что весь метан, обнаруженный в верхнем слое (эпилимнионе) озера, образуется непосредственно там или поступает из боковых вод. Процессы подъема метана со дна поразили исследователей: ни одна молекула CH4 не поднималась с глубины, так как весь газ эффективно окисляется микроорганизмами, не доходя до верхних слоев. Это убедительно доказывает важную роль бактерий-метанотрофов в поддержании баланса озерных экосистем.

В частности, специалисты установили, что во всех слоях глубже четырех метров отсутствует растворенный кислород. Более того, на участках от четырех до шести метров не было обнаружено и метана. Еще одно открытие: потребление метана в бескислородных зонах осуществляется аэробными, а не анаэробными бактериями, что ранее не считалось возможным. Это открытие переворачивает устоявшиеся представления о распределении микроорганизмов и их функциях в водных экосистемах.

Расчет баланса метана: цифры и факты

Оценка общего бюджета метана в озере оказалась весьма наглядной. На каждый квадратный метр дна нижнего слоя водоема (гиполимниона) за час поступает примерно 113 микромоль CH4. Археи, живущие в воде этого же слоя, ежегодно производят еще 498 микромоль, суммарно это дает 611 микромоль в час на квадратный метр. Весь этот объем метана не поднимается к поверхности, а практически полностью утилизируется в промежуточном слое воды, так называемом металимнионе.

Обнаружено, что основную работу по разложению метана выполняют аэробные метанотрофные бактерии, которые, вопреки ожиданиям, могут эффективно функционировать даже при отсутствии кислорода. Возможно, именно их активность приводит к исчезновению кислорода в глубоководных слоях. Интересно и то, что доля метана, достигающая приповерхностной зоны и выделяющаяся в атмосферу, ощутимо ниже — всего порядка 56 микромоль на квадратный метр в час. Это примерно в десять раз меньше, чем образуется в глубине – озеро оказалось способно само существенно ограничивать выбросы этого парникового газа.

Инновационные подходы к анализу

Коллектив ученых не ограничился только классическими измерениями. Изучались такие параметры, как концентрации углекислого газа, растворенного углерода, а также соотношение изотопов водорода и углерода в метане и CO2. Детально анализировался видовой состав архей – микроорганизмов, играющих ключевую роль в преобразованиях метана. Кроме того, исследователи создали математическую модель вертикального транспорта метана и соотнесли результаты расчетов с реальными данными, что позволило выявить тонкости и возможные ошибки моделирования. Такой многоуровневый анализ открывает новые горизонты для будущих исследований арктических водоемов.

Оптимистичный взгляд в будущее экологии

Открытия коллектива Никиты Тананаева не только вносят значительный вклад в научное понимание природных процессов, но и дают надежду: арктические озера способны частично компенсировать образование парниковых газов за счет активности естественных микробных сообществ. Эти результаты вдохновляют ученых на дальнейший поиск решений по сохранению климата и экосистем Арктики — исследование стало отличным примером того, как фундаментальная наука может подсказать пути гармоничного сосуществования человека и природы.

Эксперты отмечают, что причины особенностей метанового цикла, выявленных в исследуемом озере, пока не до конца ясны. Чтобы определить, являются ли наблюдаемые процессы уникальными для конкретного водоёма или же отражают общие закономерности, потребуются дополнительные детальные изыскания. Очень важно, чтобы для анализа выбирались водоёмы достаточно большой глубины, поскольку именно в них в условиях арктического лета формируется устойчивая стратификация — процесс, при котором вода разделяется на слои с разными характеристиками. Такое разделение создает особую среду и играет ключевую роль в преобразовании и перемещении метана внутри озера.

Современные представления о роли метана и вечной мерзлоты

Научные взгляды на эмиссию метана из термокарстовых озер значительно изменились в последнее время. Считалось, что процессы, связанные с деградацией вечной мерзлоты, обязательно влекут за собой увеличение выбросов этого парникового газа в атмосферу. Однако последние исследования показали, что ситуация гораздо сложнее. Оказалось, что количество метана, выделяющегося из подобных озер, часто регулируется внутренними биогеохимическими процессами. Это означает, что не обязательно каждое потепление приводит к нарастанию выбросов. Факторов и механизмов, влияющих на обмен метаном, оказалось значительно больше, чем предполагалось ранее.

По словам Никиты Тананаева, полученные данные наглядно демонстрируют, что эмиссия метана в термокарстовых озерах подчиняется сложной внутренней динамике. Эта динамика зависит от большого количества факторов и не может быть сведена только к изменениям температурного режима или состоянию вечной мерзлоты. Такой вывод открывает новые перспективы в понимании ролей термокарстовых озер в глобальных процессах и подчеркивает необходимость учета уникальных характеристик каждого озера при моделировании климатических изменений.

Значение новых исследований для Арктики

В Арктике существует множество термокарстовых озер, и каждое из них обладает своими особенностями. Их изучение помогает глубже понять, какие процессы оказывают наибольшее влияние на уровень метановых выбросов. Для успешной прогностической оценки изменений в глобальном климате чрезвычайно важно уделять внимание внутренней структуре водоемов, а не только внешним климатическим факторам. Новые данные позволяют по-другому взглянуть на метановый цикл в северных регионах, что внушает оптимизм в вопросах поиска решений для стабильного будущего планеты.

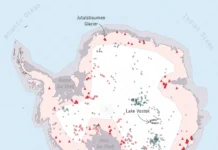

На приведенной иллюстрации можно увидеть красивые термокарстовые озера, раскинувшиеся на просторах Севера вдоль течения Енисея. Эти водоемы не только уникальны своей природой, но и представляют большую научную ценность — ведь именно на их примере специалисты получают новые знания о сложных механизмах круговорота метана в северных широтах.

Источник: scientificrussia.ru