Болезнь Паркинсона занимает особое место среди нейродегенеративных заболеваний: по данным мировых экспертов, она поражает от 16 до 20 человек на каждые 100 тысяч жителей. Только за последние несколько лет количество заболевших существенно увеличилось — с 6,1 миллиона человек в 2016 году до 8,5 миллиона в 2019-м, а к 2050 году, по прогнозам, эта цифра достигнет 25 миллионов. Такое стремительное распространение заболевания делает поиск эффективных методов раннего выявления критически важным для здравоохранения и общества в целом.

Паркинсон: вызовы ранней диагностики

Традиционный подход к диагностике болезни Паркинсона опирается на появление явных клинических признаков — дрожания рук, ухудшения моторики, скованности движений. На сегодняшний день диагноз подтверждается при помощи нейровизуализации и анализа проявляющихся симптомов, зачастую уже на довольно поздних стадиях патологического процесса. Однако чем раньше удается выявить заболевание, тем выше шанс замедлить его развитие и помочь пациенту сохранить активность и качество жизни.

Разработка перспективных решений для ранней диагностики заняла центральное место в работе молодых исследователей из Сеченовского Университета. Возглавляемый выпусницей магистратуры «Информационные системы и технологии» Екатериной Вахромеевой, научный проект нацелен на внедрение искусственного интеллекта как инструмента для выявления болезни Паркинсона еще до появления явных симптомов.

Передовые технологии Сеченовского Университета

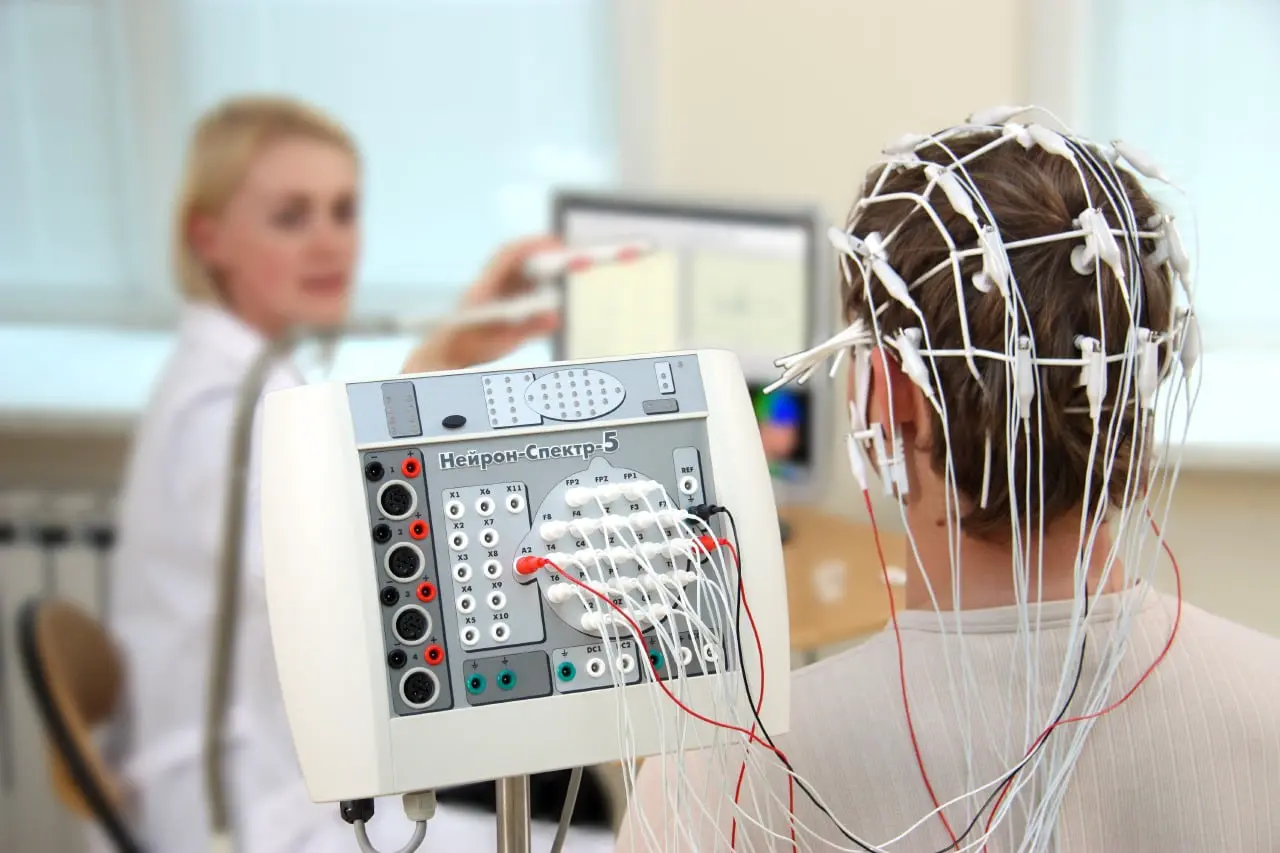

«В настоящее время электроэнцефалография не входит в стандарт набора методов при диагностике болезни Паркинсона, — признает Екатерина Вахромеева. — Однако многочисленные отечественные и международные научные работы отмечают определенные особенности электрической активности мозга у пациентов с этим заболеванием по сравнению со здоровыми людьми. Мы решили выяснить, может ли нейросеть различать эти особенности и использовать их для ранней диагностики». Результаты экспериментов превзошли ожидания ученых и показали, что такой подход весьма эффективен.

База для исследований составила анонимизированный зарубежный датасет ЭЭГ, в который вошли данные больных и здоровых людей, внимательно размеченные опытным неврологом. Для повышения достоверности модель обучалась на одной части выборки, тогда как другая часть предназначалась исключительно для тестирования. Это позволило объективно оценить способности искусственного интеллекта классифицировать ЭЭГ и обнаружить признаки заболевания, которые еще не проявились клинически.

Инновационная нейросеть выявляет болезнь Паркинсона с точностью до 97%

В ходе работы модель искусственного интеллекта достигла невероятно высокой точности — она смогла распознавать характерные изменения на электроэнцефалограммах с достоверностью до 97 процентов. Это внушительный результат, который открывает новые горизонты в неинвазивной диагностике заболеваний центральной нервной системы.

«Полученные данные выглядят очень многообещающе, — уверяет научный руководитель Денис Андриков, кандидат технических наук и эксперт Центра цифровой медицины Сеченовского Университета. — С помощью нейросети врачи смогут строить прогнозы развития заболевания задолго до появления симптомов и корректировать свою тактику на самых ранних этапах». Участники проекта уверены: развитие исследований в этом направлении выведет диагностику на новый уровень.

Следующий этап: большая база данных и апробация на практике

Команда Сеченовского Университета поставила перед собой задачу объединить максимально широкий спектр ЭЭГ разных стадий болезни Паркинсона. Создание крупного датасета позволит провести дообучение модели и проверить ее работу в условиях, приближенных к реальной клинической практике. К тому же, планируется пригласить ведущих неврологов для совместного тестирования системы, что только повысит достоверность результатов и ускорит внедрение инновации.

В образовательном процессе Первого МГМУ (Сеченовского Университета), по мнению директора Центра цифровой медицины Георгия Лебедева, особое внимание уделяется проектно-ориентированному обучению. Каждый выпускник не просто осваивает теорию, а разрабатывает и защищает практический проект, ориентированный на реальные медицинские задачи. «Этот проект — прекрасная иллюстрация эффективного применения нейронных сетей в медицинской диагностике. Он уже планируется для тестирования в университетской клинике», — отмечает Лебедев.

Искусственный интеллект как прорыв в медицине

Внедрение инструментов искусственного интеллекта в практику медицинской диагностики открывает сразу несколько значительных преимуществ. Во-первых, появляется возможность массового и доступного скрининга населения, что существенно увеличивает шансы на раннее выявление риска развития болезни Паркинсона. Во-вторых, AI-решения не устают, не подвержены влиянию человеческого фактора и способны быстро анализировать большие объемы данных, что особенно важно при массовых обследованиях.

Благодаря такому подходу возможно отслеживать не только уже запущенные стадии заболевания, но и самые первые изменения, давая шанс на своевременное вмешательство и повышение качества жизни большого числа людей по всему миру.

Оптимистический взгляд в будущее

Работа Екатерины Вахромеевой, Дениса Андрикова, Георгия Лебедева и их команды в Сеченовском Университете — пример того, как современные технологии меняют лицо медицины. Их инновационный проект доказывает: искусственный интеллект способен стать незаменимым помощником врача, сделать диагностику более точной и своевременной, а значит — подарить надежду миллионам пациентов.

В ближайшие годы эти разработки способны изменить не только российскую, но и мировую медицинскую практику, открывая era превентивной диагностики. Перспективы, которые рождают такие идеи, внушают оптимизм и уверенность, что будущее медицины — за наукой, технологией и командной работой талантливых профессионалов.

Источник: naked-science.ru