Удивительные новости пришли из Института медико-биологических проблем РАН: радиационный фон, который был зафиксирован на борту космического аппарата «Бион-М» № 2 за месяц полёта по полярной орбите, оказался сопоставимым с тем, что ученые наблюдают в жилом отсеке МКС. Такой результат — настоящая победа в исследовании влияния радиации на живые организмы при запуске на орбиты с большим наклонением и серьезный аргумент в пользу будущих пилотируемых миссий на Российскую орбитальную станцию (РОС).

Биоспутник в деле: настрой полярной орбиты

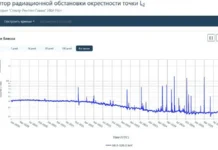

С августа по сентябрь 2025 года космический аппарат «Бион-М» № 2 совершал обороты вокруг Земли по уникальной полярной орбите с наклонением 96,6 градуса. Именно такая траектория выбирается для первого модуля будущей РОС, старт которой запланирован на ближайшие годы. Одна из целей этого эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить: насколько сильно увеличивается радиационная нагрузка на живых существ при расширении географии полётов за пределы привычных «коридоров» современной пилотируемой космонавтики.

Особое значение этот эксперимент приобрёл на фоне острых дискуссий, развернувшихся среди специалистов отрасли: есть ли существенный риск для космонавтов при работе на высокоширотной, а не более экваториальной орбите? Некоторые считали подобное наклонение слишком рискованным, но практика показала — уровень радиационного воздействия оказался не пугающим, а абсолютно приемлемым для долговременных миссий.

Роль ИМБП РАН и ученых Олега Орлова и Вячеслава Шуршакова

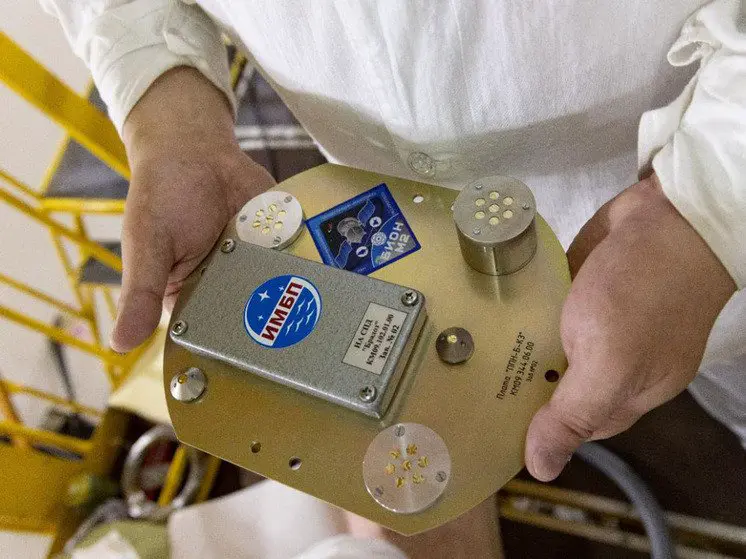

Исследования координировались ведущими научными сотрудниками Института медико-биологических проблем РАН, включая академика Олега Орлова и заведующего лабораторией радиационной безопасности Вячеслава Шуршакова. Эксперимент проводился в тесном взаимодействии с инженерами и экспериментаторами, которые тщательно отслеживали параметры окружающей среды на аппарате с помощью разнообразных радиометрических датчиков, размещённых как внутри, так и снаружи герметичного жилого отсека. По возвращении «Бион-М» № 2 на Землю, начался глубокий анализ полученных данных, что позволило выдавать первые интерпретации уже в считанные дни после посадки спускаемого аппарата.

Стоит подчеркнуть, что не только уровень радиации стал предметом интереса ученых — огромное значение придавалось состоянию организмов, побывавших в столь экстремальных условиях. Мыши, насекомые, растения и микроорганизмы круглый месяц были подвергнуты тому же фону, который, вероятно, встретится будущим участникам лунных и внеземных миссий. Результаты порадовали: около 90% мышей благополучно пережили космическое путешествие и практически все участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Кое-кто из грызунов, правда, получил мелкие травмы, что объясняется их характером и стайной иерархией — подобное поведение наблюдается даже на Земле.

Значение эксперимента для будущих космических программ

То, что уровень радиации на борту «Бион-М» № 2 почти не отличался от показателей в жилых отсеках МКС, означает важное открытие для отечественной космонавтики. Полярная орбита, которую выбрали для нового спутника, очень близка по условиям к орбите будущей РОС. Это подтверждает, что российские планы по запуску пилотируемой станции именно с таким наклонением обоснованны и дают зелёный свет долгосрочным миссиям за пределами привычного «пространства» МКС, включая подготовку к экспедициям на Луну.

Полученные в ходе миссии «Бион-М» № 2 данные снимают многие опасения и предоставляют научно-практическую основу для задач, стоящих перед российской космической программой. Высокоширотная орбита открывает новые возможности для проведения уникальных биологических экспериментов и получения большего объема информации о влиянии космической среды на живые организмы. Особую роль в этом сыграли тщательно откалиброванные дозиметрические устройства и грамотное планирование эксперимента командой ИМБП РАН.

Оптимистичный взгляд в будущее пилотируемой космонавтики

Эксперимент Бион-М № 2 стал важной вехой на пути освоения дальнего космоса и демонстрирует высокий научный потенциал российской школы космической медицины и биологии. Итоги показывают, что переход к эксплуатации РОС, размещенной на орбите с большим наклонением, вполне реалистичен с точки зрения радиационной безопасности. Российские учёные и инженеры способны профессионально оценивать риски и разрабатывать миссии, которые сохранят здоровье и жизнь экипажей при долгосрочных полётах.

Уверенность, полученная благодаря этим экспериментам, станет фундаментом подготовки к новым покорениям космоса — как на околоземной орбите, так и в более дальних миссиях к Луне и другим планетам. Результаты исследований ИМБП РАН во главе с Олегом Орловым и Вячеславом Шуршаковым дают все основания с оптимизмом смотреть в будущее и продолжать амбициозные научные программы, о которых ещё недавно можно было лишь мечтать.

Изучение радиации в новых условиях орбиты

Специалисты уже многие годы ведут тщательный контроль за уровнем радиационного излучения на борту Международной космической станции. Недавно реализованный уникальный эксперимент позволил впервые напрямую сравнить радиационную обстановку на МКС и на биоспутнике, который был направлен на полярную орбиту. Такой подход дал ценные результаты, которые особенно актуальны накануне создания новых орбитальных комплексов и предстоящих миссий в космосе.

В процессе эксперимента на полярной орбите с наклонением 96,6 градуса был установлен дозиметр для измерения накопленной радиации. Столь же тщательное измерение проводилось и на МКС, где аналогичный прибор размещен прямо в жилом отсеке космонавтов. За 30 суток полета оба прибора зафиксировали практически идентичную дозу радиационного воздействия, несмотря на значительную разницу в наклонениях орбит: на МКС этот показатель равен 51,6 градуса, а у «Биона-М» — почти на 45 градусов больше.

Радиационное воздействие на экипаж и биологические объекты

Какие же выводы позволили сделать данные эксперимента? В первую очередь, это точные показатели дозы, которую получили мыши — участники биологического полета. За сутки каждая мышь получила всего по 0,3 миллигрея. За весь месяц полета накопленная доза составила 9 миллигрей, что полностью соответствует радиационной нагрузке, фиксируемой внутри МКС за аналогичный период. Важно подчеркнуть, что во время этого эксперимента не было зарегистрировано ни одного солнечно-протонного события — значимого фактора, способного повлиять на общий уровень облучения.

Важным элементом исследований стала и оценка радиации с помощью внешнего датчика, защищенного различными слоями. При минимальной защите (эквивалент мягким частям скафандра и визору шлема космонавта во время выхода в открытый космос) уровень радиации оказался в 3-4 раза выше по сравнению с условиями на МКС. Однако, если использовать защиту, сопоставимую по толщине с кирасой скафандра — то есть наиболее защищенные зоны — датчик фиксировал значительно более низкие значения. Это наглядно подтверждает эффективность современных средств индивидуальной защиты для космонавтов.

Перспективы работы на внешней поверхности новых станций

Полученные данные вселяют оптимизм: уровень радиации, даже при работе на внешней оболочке будущих орбитальных станций, не представляет опасности выше ожидаемой. Если сравнивать: сейчас космонавт, работая шесть часов в открытом космосе, получает дозу, эквивалентную суточной нагрузке внутри станции. На новой орбите в условиях увеличенной радиации эта доза может возрасти до 3-4 суточных доз для наименее защищённых частей тела. Однако таких выходов за одну вахту у одного специалиста — единицы, и современные скафандры уверенно справляются с подобными нагрузками.

Не менее важно, что резкий рост радиации отмечен был только в случае минимальной защиты датчиков. Защитные элементы скафандра нивелируют большую часть избыточной нагрузки. Это доказывает — уже имеющиеся наработки по защите космонавтов на МКС смело можно перенести и на работу на других орбитальных комплексах, включая Российскую орбитальную станцию (РОС).

Научная предсказуемость и практические выводы

Для специалистов в области радиационной безопасности такие результаты не стали неожиданностью. Существующие научные модели и расчёты верно прогнозировали полученную нагрузку еще до того, как аппарат вышел на орбиту. Эксперимент подтвердил — даже в новых, почти полностью полярных условиях, ситуация с уровнем радиации остается вполне контролируемой и предсказуемой. Это означает, что подготовка к будущим космическим миссиям идет по верному пути, а настрой на грядущие исследования можно сохранять только самый оптимистичный.

В будущем такие исследования позволят совершенствовать системы защиты экипажа и вести уверенное планирование как длительных экспедиций на станциях, так и простых выходов в открытый космос. Ученые подчеркивают: никакой тревожной сенсации не произошло. Современные космические технологии уже сегодня обеспечивают людям на орбите высокий уровень безопасности в одной из самых сложных сред Вселенной.

Радиационный фон в космосе: предварительные итоги исследований

В мире космических исследований учёные продолжают собирать уникальные данные о воздействии радиации на живые организмы за пределами нашей планеты. Недавно были опубликованы первые результаты по мониторингу радиационного фона на одном из биоспутников. Эти данные дают основания для оптимизма: уровень радиации оказался ниже предполагаемого и не представляет серьёзной угрозы для живых организмов в краткосрочных миссиях.

Проведённый дозиметрический контроль позволил специалистам более точно оценить воздействие космического излучения. Современные приборы фиксировали показатели, которые не превышают допустимые нормы для большинства биологических объектов. Благодаря этому открываются новые перспективы для проведения длительных экспериментов в условиях невесомости и появления новых возможностей в подготовке космических экспедиций.

Значение и перспективы будущих исследований

Полученные результаты открывают путь к новым исследованиям в области биологии и медицины космоса. Учёные уверены, что регулярный мониторинг радиационного фона поможет не только лучше понять влияние космических факторов на живые организмы, но и разработать эффективные методы защиты экипажей будущих межпланетных полётов. Всё это способствует росту уверенности в перспективах освоения дальнего космоса и расширяет горизонты для долгосрочных научных миссий. Отмечается, что дальнейшие анализы и эксперименты помогут сделать космические путешествия ещё безопаснее и комфортнее для человека.

Источник: scientificrussia.ru