Магнитные ловушки открытого типа долгое время рассматривались как ограниченный путь к управляемому термоядерному синтезу из-за немалых потерь энергии, происходящих вдоль силовых линий магнитного поля. Однако ведущие учёные Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН доказали обратное: последние теоретические и экспериментальные достижения уверенно показывают, что эти потери могут быть надежно ограничены и сведены к приемлемым значениям для термоядерных установок, ориентированных на будущие энергетические потребности человечества.

Современное понимание открытых ловушек

До недавних пор среди специалистов бытовало убеждение, что существенный минус открытых магнитных ловушек заключается в интенсивных утечках энергии плазмы, что препятствует выходу на необходимый уровень термоядерной мощности. Но как выяснилось, благодаря углублённым математическим моделям и экспериментам, разработанным в ИЯФ СО РАН, реальное положение вещей оказалось гораздо оптимистичнее. Детальный анализ показал: существует критическое расстояние между плазмой и приёмником, на котором значительная часть потерь устраняется естественным образом. Это открывает новые перспективы для конструкций реакторов, в которых используются распространённые и доступные виды топлива.

Газодинамическая ловушка: результаты экспериментов

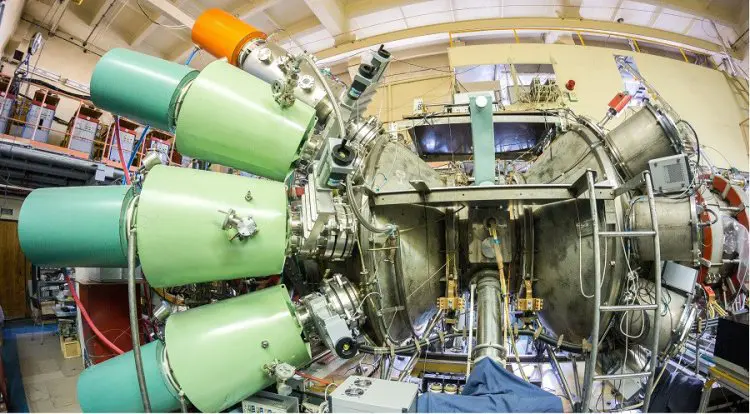

Существенный вклад в развитие понимания процессов внесли работы на уникальной экспериментальной установке ГДЛ — Газодинамической ловушке. Здесь были созданы условия, при которых температура электронов превышает 200 эВ при инжекции атомарных пучков и достигает 900 эВ при использовании электрон-циклотронного резонансного нагрева. Такие параметры максимально приближены к условиям будущей термоядерной энергетики. Именно на этой установке коллектив под руководством Петра Багрянского провёл ряд сложнейших, но исключительно показательных экспериментов, подтвердивших вычисленные ранее теоретические значения.

Теория подкрепляется практикой — взгляд изнутри

Петр Багрянский, доктор физико-математических наук, отмечает: «Многие считали, что открытые ловушки всегда будут обладать столь высоким уровнем потерь, который не позволит их использовать в реальных термоядерных аппаратах. Но наши результаты впервые на практике показали — если приёмник вынести за определённый критический уровень, можно добиться значительного уменьшения этих утечек». Теоретическое обоснование, представленное сотрудниками лаборатории, позволило точнее определить оптимальные параметры конфигурации магнитной системы и месторасположения ключевых компонентов установки.

Передовые диагностические технологии

Команда Елены Солдаткиной, кандидата физико-математических наук, внесла принципиально новый подход в диагностику процессов выброса энергии. Ими была разработана высокоточная система зондовых диагностик, включающая тройки сенсоров — ионный зонд, плоский зонд и болометр. Эта система способна не только зафиксировать абсолютные потери, но и детально отследить динамику изменения этих параметров во времени и по всей поверхности приёмника. Такой комплексный мониторинг позволяет непрерывно оптимизировать процесс и своевременно реагировать на возможные колебания, повышая общую эффективность работы установки.

Новаторская методика диагностики вызвала интерес как в российских, так и зарубежных научных центрах. В ближайшее время планируется развертывание расширенной системы мониторинга, состоящей из двадцати одной тройки зондов, что придаст уникальную точность при анализе всей поверхности плазмоприемника.

Путь к газодинамической многопробочной ловушке (ГДМЛ)

Один из ключевых этапов в стратегии развития термоядерных технологий — строительство Инфраструктурного комплекса по новым методам удержания плазмы, получившего название ГДМЛ (Газодинамическая многопробочная ловушка). В этот проект будет интегрирован весь передовой опыт, накопленный специалистами ИЯФ СО РАН, а также лучшие мировые практики. Особое значение приобретает практическое применение результатов, полученных на ГДЛ: установлено оптимальное расстояние до приёмника и подтверждены низкие величины утечек энергии, что станет фундаментом для технических решений будущей ГДМЛ.

Позитивные результаты экспериментов позволяют строить планы по дальнейшему развитию установок, работающих без радиоактивного трития. Благодаря этому появляется шанс реализовать экологически безопасные реакторы с устойчивым и экономичным режимом генерирования энергии.

Перспективы и оптимизм исследователей

Несмотря на то, что полностью устранить потери в открытых системах невозможно, научный коллектив ИЯФ СО РАН с энтузиазмом отмечает: энергетические утечки теперь находятся на таком уровне, который не только допустим для реализации термоядерных установок, но и даёт широкое пространство для дальнейшего совершенствования. Как подчёркивает Елена Солдаткина, приведённые результаты станут серьёзной опорой при проектировании и реализации будущих крупных объектов — в том числе новой ГДМЛ. Реализуемая стратегия нацелена на рациональное использование ресурсов и достижение параметров, пригодных для промышленного применения реакторов открытого типа.

Таким образом, полученные ИЯФ СО РАН итоги вызывают правомерный оптимизм не только у представителей научного сообщества России, но и всего мира. Экспериментальное подтверждение возможностей открытых магнитных систем демонстрирует, что путь к безопасному, масштабируемому и эффективному термоядерному синтезу открыт шире, чем когда-либо прежде. Это настоящий шаг вперёд для отечественной и мировой науки, придающий уверенности в перспективах чистой энергетики будущего.

Иллюстрация: установка ГДЛ ИЯФ СО РАН. Фото Е. Бионышевой.

Источник: scientificrussia.ru