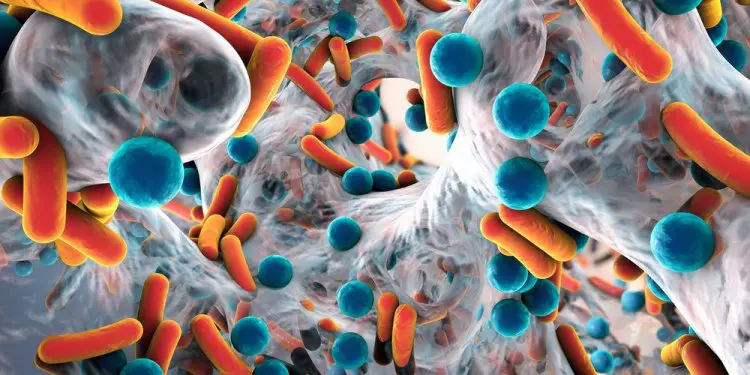

Специалисты Сеченовского университета совместно с партнерами из других научных центров провели масштабный анализ исследований уникального феномена внутривидового взаимодействия бактерий. Их работа проливает свет на причины, по которым микроорганизмы иногда атакуют генетически идентичных сородичей, и оценивает потенциал этого явления для разработки инновационных методов борьбы с инфекциями.

Загадка бактериального аллолизиса

Феномен уничтожения бактериями своих изогенных (генетически идентичных) собратьев в определенных условиях носит название аллолизиса. Хотя его изучение ведется уже около двадцати лет, многие аспекты остаются загадкой. Ученые стремятся понять биологическую роль и тонкие механизмы этого процесса. Ключевые вопросы включают: почему клоны внезапно становятся врагами, как "киллеры" выживают, производя токсины, опасные и для них самих, и предназначены ли эти токсины исключительно для уничтожения сородичей или выполняют иные внутриклеточные функции? Ответы могут открыть пути влияния на жизненно важные процессы в микробных сообществах, что особенно актуально в эпоху снижения эффективности антибиотиков.

Надежда на прорыв в терапии

«Постижение принципов регуляции плотности бактериальных популяций представляет огромный фундаментальный интерес. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, веря, что эти знания лягут в основу создания принципиально новых классов противобактериальных средств», – подчеркнул один из ведущих авторов исследования, директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин.

Почему бактерии идут на крайние меры?

Существует несколько гипотез, объясняющих, почему часть изогенной популяции превращается в "киллеров". Наиболее очевидная версия – аллолизис помогает сократить численность при дефиците ресурсов, обеспечивая выживание части клеток и сохранение вида. Другое распространенное объяснение фокусируется на ценности ДНК погибших сородичей: микроорганизмы могут использовать высвобождающиеся фрагменты генома для репарации собственных повреждений или приобретения полезных мутаций, например, повышающих устойчивость к антибиотикам.

Разнообразие стратегий выживания

Исследования показывают, что аллолизис служит разным целям у различных бактерий. Для пневмококков (Streptococcus pneumoniae) гибель части популяции может ускорить адаптацию в организме хозяина за счет быстрого высвобождения накопленных веществ, таких как пневмолизин. У сенной палочки (Bacillus subtilis) внутривидовое поглощение позволяет отсрочить энергозатратное спорообразование в условиях голода, используя продукты распада "жертв" как питание. Сообществам Paenibacillus dendritiformis аллолизис, вероятно, помогает регулировать плотность и избегать перенаселения. Кроме того, фрагменты ДНК погибших клеток являются ключевым компонентом матрикса микробных биопленок.

Новый взгляд на микробные сообщества

Открытие таких явлений, как аллолизис, требует переосмысления классических представлений в микробиологии. Гибель части популяции ради выживания другой части позволяет рассматривать бактериальные сообщества как аналог многоклеточного организма с функциональной специализацией клеток: одни становятся "жертвами" в стрессовых условиях, другие – "хищниками", обеспечивающими сохранение вида.

Перспектива: таргетная терапия будущего

Такое глубокое понимание сложных взаимоотношений внутри бактериальных сообществ открывает оптимистичные перспективы для создания революционных антибактериальных препаратов. Вместо точечного уничтожения отдельных, быстро адаптирующихся клеток, новые стратегии могут быть направлены на нарушение самой системы коммуникации и взаимодействий внутри микробного сообщества.

Изображение: drmicrobe/Фотобанк RU.123.RF

Источник: scientificrussia.ru