Учёные из Красноярска провели масштабный анализ границ распространения вспышек сибирского шелкопряда, охватив период с конца XIX века. Результат обнадёживает в плане предупредительных мер: под влиянием климатических сдвигов вредитель способен продвинуться на 300 км севернее и на 300 метров выше в горы, чем в предыдущем столетии.

Этот опасный потребитель хвойных пород – настоящий бич тайги, где царят пихта, кедр, ель и лиственница. Если в обычных условиях гусеницу можно обнаружить далеко не на каждом дереве, то при вспышке численности на единой пихте или кедре насчитывается до 20 000 особей.

Ключевые факторы взрывного роста популяции – температурный режим, влажность, состав древостоя и рельеф участка. Повторяющиеся из года в год теплые и сухие весенние периоды вместе с началом лета создают идеальные условия для массового размножения насекомого.

Наступление на северные широты и высоты

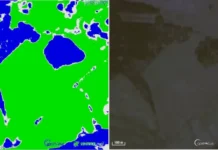

Работая с геоинформационными данными (полевые исследования, спутниковый мониторинг, архивы), красноярские специалисты выявили смещение ареала сибирского шелкопряда к северу и ввысь альпийского пояса в темнохвойных массивах. Зафиксирован подъем верхнего рубежа повреждённых лесов на 300 метров по сравнению с серединой XX века.

Перспективы контроля и новые возможности

Крупнейшая за последнее время вспышка в Приенисейской Сибири (2014-2018 гг.), охватившая свыше миллиона гектаров, сместила северную границу поражённых зон на 50 километров. Прогнозы обнадеживают в части готовности: потенциально очаги могут возникать уже в 300 км севернее прежних пределов. Учёные подчёркивают дополнительный позитив: погибшие "шелкопрядники" требуют повышенного внимания из-за риска весенних пожаров из-за накопления сухих горючих материалов.

Прорывные методы раннего обнаружения

«Современный анализ спутниковых снимков высокого разрешения позволяет выявлять очаги массового размножения сибиряка на самых ранних стадиях, что открывает новые перспективы для защиты лесов, — поделился доктор биологических наук Вячеслав Харук, профессор СФУ и руководитель лаборатории в Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. — Приоритеты мониторинга целесообразно строить, учитывая тепло- и влагообеспеченность территорий, состав насаждений и ландшафтные закономерности».

Финансовая поддержка важной работе была предоставлена Российским фондом фундаментальных исследований.

Источник: scientificrussia.ru